Tierlexikon zu Hunden & Katzen

Hier finden Sie, kurz und bündig erklärt, alle wichtigen Begriffe rund um Tierkrankheiten, Hunde- und Katzenrassen sowie weitere, interessante Themen.

- Veröffentlicht:

Listenhunde, auch „Kampfhunde“ oder „gefährliche Hunde“ genannt, sind bestimmte Hunderassen, die laut Gesetz als potenziell gefährlich eingestuft werden können. Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen Listenhund halten zu können? Erfahren Sie hier, welche Regelungen für Listenhunde gelten und welche Unterschiede es in den einzelnen Bundesländern gibt.

Inhaltsverzeichnis:

- Was sind Listenhunde? Eine Begriffserklärung

- Gesetzliche Regelungen für Listenhunde: Von Leinenpflicht bis Wesenstest

- Die Rolle der Haftpflichtversicherung für Listenhunde

- Unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern – Was gilt wo?

Was sind Listenhunde? Eine Begriffserklärung

Als „Listenhund“ werden Hunde bezeichnet, die aufgrund ihrer Rassezugehörigkeit auf einer so genannten Rasseliste stehen. Diese Listen werden von den einzelnen Bundesländern erstellt und führen Rassen auf, die als potenziell gefährlich gelten.

Der Einstufung als Listenhund liegt die Annahme zugrunde, dass bestimmte Rassen aufgrund ihrer körperlichen Merkmale oder ihrer ursprünglichen Verwendung ein erhöhtes Gefährdungspotenzial aufweisen. Häufig genannte Rassen sind der American Staffordshire Terrier, Bullterrier oder Staffordshire Bullterrier.

Kritikerinnen und Kritiker argumentieren jedoch, dass die Gefährlichkeit eines Hundes nicht allein von der Rasse abhängt, sondern vielmehr von der individuellen Erziehung und Sozialisierung des Hundes.

Gesetzliche Regelungen für Listenhunde: Von Leinenpflicht bis Wesenstest

Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Auflagen für Listenhunde. Diese reichen von einer Pflicht zu Leine und Maulkorb, über besondere Erlaubnispflichten bis hin zu erhöhten Hundesteuern.

Häufig ist auch ein Wesenstest erforderlich, um die Ungefährlichkeit des Tieres nachzuweisen. Wird der Test bestanden, kann der Hund teilweise von bestimmten Auflagen befreit werden.

Wer sich einen Listenhund anschaffen möchte, muss sich auf besondere Anforderungen einstellen. Neben den gesetzlichen Bestimmungen spielen auch Faktoren wie eine konsequente Erziehung und Sozialisierung eine Rolle.

Es empfiehlt sich, bereits im Welpenalter mit einer auf Listenhunde spezialisierten Hundeschule zusammenzuarbeiten.

Die Rolle der Haftpflichtversicherung für Listenhunde

Eine Hundehaftpflichtversicherung ist in vielen Bundesländern Pflicht – und gilt dort für alle Listenhunde. Die Beiträge können deutlich höher sein wenn die Rasse als gefährlich eingestuft wird. Zudem wird oft eine erweiterte Deckungssumme verlangt. Eine umfassende Übersicht, in welchen Bundesländern und für welche Hunde eine Haftpflichtversicherung vorgeschrieben ist, finden Sie in dieser Tabelle.

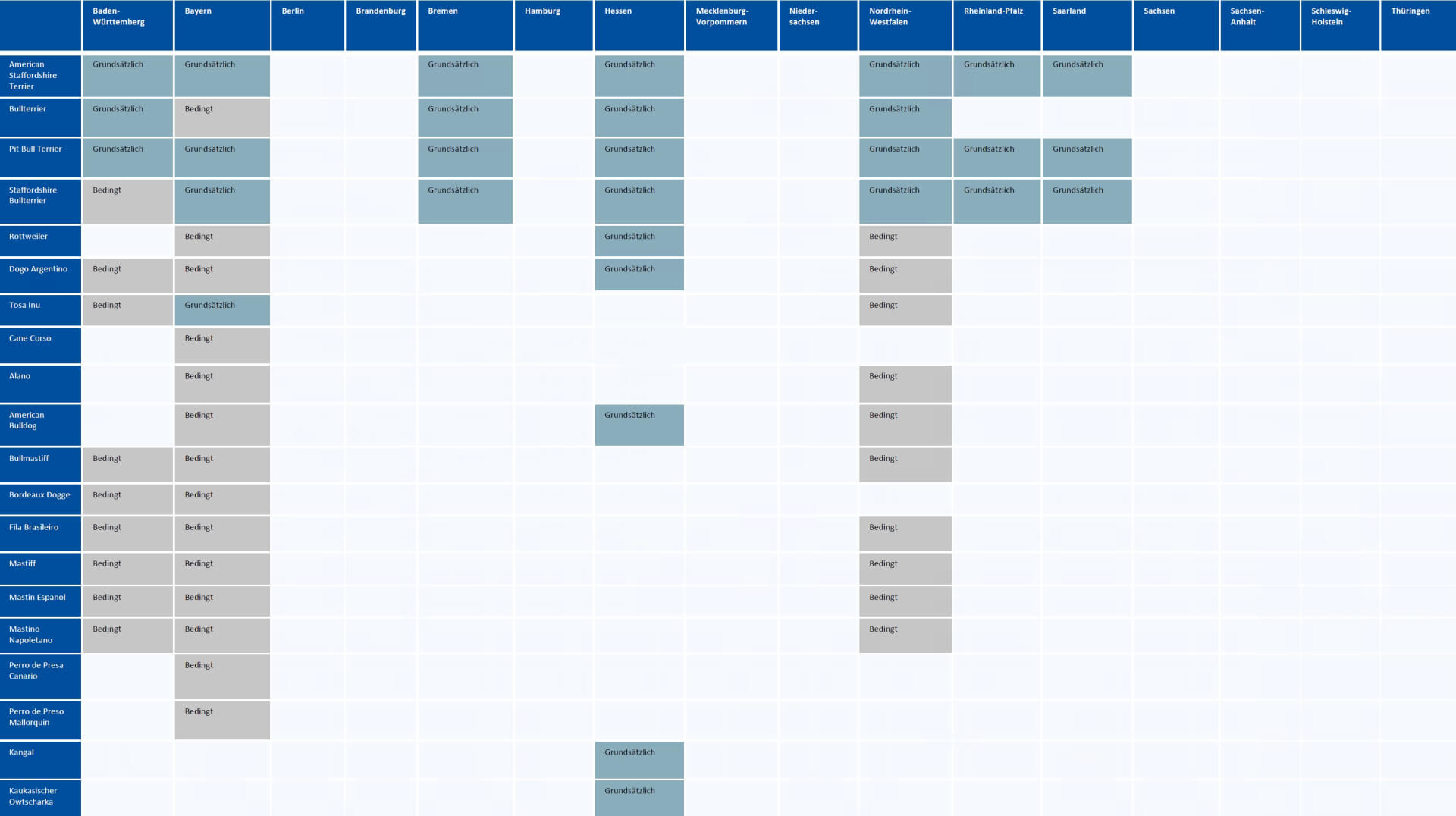

Unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern – Was gilt wo?

In Deutschland sind die Regelungen für Listenhunde in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Während einige Länder ganz auf Rasselisten verzichten, werden anderswo Hunde bei Verhaltensauffälligkeiten oder grundsätzlich aufgrund ihrer Rasse als gefährlich eingestuft.

In Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland gelten bestimmte Hunderassen als gefährlich. Welche Hunde in diesen Bundesländern als Listenhunde gelten, ist unterschiedlich und in den jeweiligen Hundeverordnungen geregelt.

Eine erste Übersicht, welche Hunde in den verschiedenen Bundesländern als Listenhunde gelten, bietet Ihnen die folgende Tabelle:

Weitere Informationen zu den Hundeverordnungen der Bundesländer sowie eine interaktive Deutschlandkarte, die einen ersten Überblick über die geltenden Regelungen zur Haftpflichtversicherung gibt, finden Sie hier.

- Veröffentlicht:

Im Hundesport ist Longieren der Fachausdruck dafür, dass der Hund mit oder ohne Leine um einen Kreis herum läuft und dabei Kommandos seines Herrchens ausführt. Es existieren mehrere Schwierigkeitsstufen, wie bspw. ein abgesteckter Kreis oder freies Longieren, wobei der Führer seine Befehle hauptsächlich über die Körpersprache ausdrücken soll. Das übergeordnete Ziel beim Longieren mit Hund ist, dass der Vierbeiner lernt, auch bei einer Distanz auf die über Bewegungen gezeigten Kommandos seines Herrchens oder Frauchens zu achten. Dies soll die Bindung zwischen den beiden verbessern und zu einem idealen Interagieren führen.

Weitere Ziele für den Hund sind:

- Das Lernen von Tabuzonen

- Körperliche Auslastung

- Komplettes Vertrauen zum Hundebesitzer

- Förderung der Konzentration

- Abbau von Aggressionen

Anfängertraining

Wenn zum ersten Mal beim Longiertraining teilgenommen wird oder der Hund noch im Lernstadium ist, sollten Sie ihn an der Leine führen. Zudem sollte der Kreis klar abgesteckt sein und etwa einen Durchmesser von 10 bis 30 m haben. Dies hängt von der Größe des Hundes ab und kann ganz einfach mit Zeltheringen und einem Absperrband erreicht werden. Dann stellen Sie sich in die Mitte des Kreises und beginnen Ihren Hund durch Animationen zum Umrunden des Kreises zu bewegen. Das Innere des Kreises bleibt dabei eine Tabuzone. Im fortlaufenden Training werden Kommandos – die am Anfang wahrscheinlich erst einmal mündlich kommuniziert werden müssen – eingebaut. Jedoch müssen Sie versuchen, diese Kommandos mit Gesten zu untermalen und nach und nach auf die Körpersprache zu reduzieren.

Fortgeschrittene Übungen

Schreitet das Training weiter fort, können Sie das Longieren auch ohne Leine versuchen. Der Hund sollte nun erlernt haben, dass das Kreisinnere für ihn tabu ist. Es kann sogar soweit gegangen werden, den Kreis komplett abzubauen. Zusätzlich kann das Longieren durch verschiedene Übungen, wie bspw. unterschiedliche Gangarten, angereichert werden.

- Veröffentlicht:

Löwchen oder Petit Chien Lion wird ein kleiner Gesellschaftshund genannt, der bereits im frühen Mittelalter in Frankreich bekannt war. In der Kathedrale von Amiens, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde, finden sich zwei Darstellungen von Hunden, die dem heutigen Löwchen zum Verwechseln ähnlich sehen. Vermutlich ist der Petit Chien Lion aber bereits wesentlich älter. Wo er ursprünglich entstand, ist bis heute nicht geklärt. Als sehr wahrscheinlich gilt jedoch, dass das Löwchen mit den Bichon-Rassen eng verwandt ist.

Einzigartiges Aussehen

Löwchen werden in der traditionellen Löwenschur frisiert. Das Löwchen ist ein kleiner, bis 32 cm großer Gesellschaftshund mit langem, seidigem, gewelltem Fell ohne Unterwolle. Zu seinem ungewöhnlichen Namen kam der Petit Chien Lion durch seine charakteristische Löwenschur. An Beinen und Hinterleib wird das Fell komplett geschoren, so dass das Langhaar des Löwchen am vorderen Teil des Körpers besonders betont wird - und an eine Löwenmähne erinnert. Schon auf mittelalterlichen Gemälden wird dieser kleine Hund mit der traditionellen Löwenschur gezeigt. Weder an seiner Schur noch an dem gesamten Erscheinungsbild des Löwchen hat sich seitdem viel geändert. Der kleine Gesellschaftshund ist damit trotz seines extravaganten Erscheinungsbildes keine Erfindung der Moderne, sondern eine alte und ursprüngliche Rasse. Wie das Löwchen zu seiner typischen Schur kam, ist allerdings nicht vollständig geklärt. Einer Theorie zufolge diente die Schur in erster Linie der Hygiene.

Als erwiesen gilt, dass das Löwchen ein beliebter Schoßhund des französischen Adels war. Die vornehmen Damen nahmen ihr Luxushündchen gerne mit ins Bett, um sich an ihm zu wärmen. Eine andere Theorie geht davon aus, dass der Petit Chien Lion früher nicht nur Gesellschaftshund war, sondern auch bei der Entenjagd zum Einsatz kam. Die Löwenschur, wie sie beim Petit Chien Lion durchgeführt wird, hat sich bei vielen Hunden durchgesetzt, die zum Apportieren von Wasservögeln gezüchtet wurden. Sie hält die Organe im Brustkorb warm, ermöglicht aber den Hinterbeinen beim Schwimmen optimale Bewegungsfreiheit. Eine ähnliche Schur trägt heute auch noch der portugiesische Wasserhund oder der Pudel.

Gutmütiger Gesellschaftshund, hervorragender Familienhund

Während das Löwchen im späten Mittelalter in ganz Europa verbreitet war, erlosch das Interesse an diesem Hund im 19. und 20. Jahrhundert fast vollständig. Die Rasse starb beinahe aus. Im Jahr 1965 gab es weltweit nur noch etwa 40 Exemplare. Erst seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts nimmt die Zahl wieder stetig zu. Zwar ist der langhaarige Gesellschaftshund heute immer noch nicht so verbreitet wie manch anderer Kleinhund, doch seine Beliebtheit wächst zunehmend. Kein Wunder, denn Löwchen sind sehr unkomplizierte, anpassungsfähige Familienhunde. Ihr fröhliches, verspieltes Wesen nimmt jeden im Handumdrehen ein. Auch für Kinder, ältere Menschen oder Hundeanfänger ist dieser robuste, gutmütige Kleinhund sehr gut geeignet. Der Petit Chien Lion liebt lange Wanderungen und läuft sogar mit Begeisterung neben dem Fahrrad oder dem Pferd, doch er kommt auch mit wenig Bewegung aus. Aufgrund seiner geringen Größe ist er auch in der Stadt ein idealer Begleithund. Das seidige Langhaar sollte regelmäßig gebürstet und geschoren werden.

- Veröffentlicht:

Eine Lungenentzündung bei Katzen ist eine ernsthafte Erkrankung, die unbedingt behandelt werden muss. Die Lunge ist wichtig für den Gasaustausch im Körper. Wenn eine Lungenentzündung (auch Pneumonie) bei Katzen auftritt, dann ist das Lungengewebe entzündet. Die Lunge besteht grundsätzlich aus den Lungenbläschen und dem Lungenbindegewebe, das dem Organ eine Struktur verleiht. Eine Lungenentzündung kann unterschiedliche Ursachen haben. Zudem kann eine Pneumonie bei Katzen auch Folge, beziehungsweise Teil, einer anderen Erkrankung sein. Je nach Ursache der Lungenentzündung bei der Katze muss diese unterschiedlich behandelt werden. Die Prognose hängt ebenfalls von der Ursache ab.

- Veröffentlicht:

Eine Lungenentzündung beim Hund - auch unter der Bezeichnung Pneumonie bekannt - kann verschiedene Ursachen haben. Als Lungenentzündung wird eine Entzündung der Lungenbläschen und/oder des Bindegewebes der Lunge bezeichnet. Bei einer Lungenentzündung des Hundes sind zudem häufig zusätzlich die Bronchien betroffen.

- Veröffentlicht:

Sind bei Ihrem Hund die Lymphknoten geschwollen, so ist dies oft harmlos. Eine Untersuchung beim Tierarzt zeigt, welche Ursachen die Veränderung der Lymphknoten herbeigeführt haben und wie die Krankheit und deren Symptome behandelt werden können. Die Veränderung der Lymphknoten kann allerdings auch eine ernsthafte Erkrankung des Tieres zur Ursache haben. Eine Variante ist hier das maligne Lymphom.

Was ist ein malignes Lymphom und welche Symptome sind erkennbar?

Ein malignes Lymphom ist ein bösartiger Tumor, der von bestimmten weißen Blutkörperchen ausgeht. Diese befinden sich überwiegend in den Lymphknoten sowie in Milz und Leber. Die Tumorerkrankung tritt vor allem in den Bereichen des Übergangs vom Unterkiefer zum Hals, in der Kniekehle und an der Leiste auf. Zu Beginn der Erkrankung geht es den betroffenen Hunden meist noch sehr gut. Im weiteren Verlauf der Krankheit treten die folgenden Symptome auf:

- Appetitlosigkeit

- Lustlosigkeit und Trägheit

- Vermehrte Wasseraufnahme und häufiger Urinabsatz

Seltener und auch abhängig von den betroffenen Organen kann es bei malignen Lymphomen zu Hautveränderungen wie Haarausfall, Rötungen und Juckreiz sowie Kurzatmigkeit und Husten, Gewichtsverlust, Erbrechen und Durchfall kommen.

Diagnose und Therapiemöglichkeiten

Bei der Vergrößerung der Lymphknoten wird eine Feinnadelaspiration durchgeführt. Dabei werden mittels einer feinen Nadel Zellen aus dem betroffenen Lymphknoten entnommen und mikroskopisch untersucht. Somit kann der Tierarzt feststellen, ob bei dem Hund ein Tumor vorliegt. In den seltensten Fällen wird zusätzlich ein Teil des Gewebes des Lymphknotens entnommen und untersucht. Wird bei dem Hund ein Tumor diagnostiziert, lassen weitere Untersuchungen wie Röntgenbilder, Blutentnahme oder Ultraschall Rückschlüsse auf das Fortschreiten der Erkrankung zu. Die Therapiemöglichkeiten sind bei malignen Lymphomen eingeschränkt. Meist kommt nur eine Chemotherapie infrage, da sich der Tumor über die Blutbahnen im ganzen Körper ausbreitet und eine Operation unmöglich ist. Ist eine Chemotherapie nicht möglich, so kann eine Bestrahlung der betroffenen Stellen versucht werden. Die Heilungschancen dieser Krebserkrankung sind entsprechend gering. In den meisten Fällen wird die Therapie eingesetzt, um die Lebensqualität Ihres Hundes zu erhalten und das Fortschreiten der Erkrankung einzudämmen.

Mit der richtigen Ernährung, also durch möglichst fettreiches und kohlenhydratarmes Futter, können Sie Ihren Vierbeiner bei Kräften gehalten und eine Abmagerung sowie Muskelabbau verhindern. Die Verabreichung von Omega-3-Fettsäuren zeigt eine hemmende Wirkung auf die Tumorzellen und lässt sich ebenso füttern. Liebe und Geborgenheit sind auch wichtige Maßnahmen, um Ihren Hund bei dieser Krankheit zu unterstützen.

Die genannten Informationen stellen keine Anleitung zur Selbstdiagnose und Behandlung von Tierkrankheiten dar. Tierhaltende sollten bei gesundheitlichen Problemen ihres Tieres in jedem Fall eine Tierärztin oder einen Tierarzt um Rat fragen. Diagnosen über das Internet sind nicht möglich.

- Veröffentlicht:

Die Magendrehung beim Hund (Torsio ventriculi) ist ein lebensbedrohlicher Notfall und muss umgehend tierärztlich behandelt werden. Eine Magendrehung bedeutet, dass sich das Organ überdehnt und anschließend um die eigene Achse dreht. Dadurch werden auch Blutgefäße und Nerven des Magens beeinträchtigt. Die Blutversorgung wird teilweise unterbrochen. Insbesondere große Rassehunde wie der Deutsche Schäferhund, der Boxer und die Deutsche Dogge sind häufig von einer Magendrehung betroffen.

- Veröffentlicht:

Ihrem Liebling erscheint nicht so munter wie sonst, meidet sein Fressen und erbricht vielleicht sogar? Dann kann es sich um eine Magenverstimmung handeln, was nicht sofort Grund zur Sorge ist. In diesem Artikel klären wir, worauf sie bei einer Magenverstimmung bei Katzen achten sollten und wie Sie Ihrem Stubentiger helfen können.

- Veröffentlicht:

Bei diesen Rassehunden handelt es sich um eine von der FCI offiziell anerkannte Hunderasse, die ursprünglich aus Ungarn stammt. Der Magyar Agár wird den Windhundrassen zugeordnet. Ursprünglich wurden diese Hunde vor allem für die Jagd eingesetzt. Sie begleiteten ungarische Reitervölker bei ihren Streifzügen durch das Land. Um den Magyar Agár etwas schneller zu machen, wurden andere Windhundrassen eingekreuzt.

- Veröffentlicht:

Magyar Viszla – so nennen die Ungarn ihr Allround-Talent unter den heimischen Hunderassen. Beinahe hätte der ungarische Jagdhund allerdings das Rennen gegen eine Reihe eingeführter Rassen verloren. Am Ende besann man sich aber auf die ausgeprägten Fähigkeiten des Magyar Viszla und entdeckte auch seine uneingeschränkte Eignung als Familienhund.

- Veröffentlicht:

Alle warten bereits sehnsüchtig auf die im Monat Mai geborenen Katzen. Doch Warum müssen es immer Maikätzchen sein? Diese Katzen galten allgemein als besonders gesund und robust. Allerdings trifft diese Behauptung nur für wildlebende Katzen teilweise zu, da es wetterbedingt die idealste Zeit für die Aufzucht der Jungkatzen ist.

Bei nicht freilebenden Katzen die in menschlicher Obhut geboren werden, ist es für die gesunde Entwicklung völlig egal in welchem Monat sie geboren werden.

- Veröffentlicht:

Die Maine Coon ist eine Katzenrasse, die aus Nordamerika ihren Weg zu uns gefunden hat. Die besonders große und beeindruckende Katze mit dichtem Fell hat zwar einen liebenswürdigen und geselligen Charakter, aber auch hohe Ansprüche in Hinblick auf eine artgerechte Haltung.

- Veröffentlicht:

Der Malinois gehört zur Hunderasse Belgischer Schäferhund. Den Belgischen Schäferhund gibt es in verschiedenen Varianten und beim Malinois handelt es sich um die Kurzhaar-Variante dieser Hunderasse. Bereits im Mittelalter erfreuten sich Hunde der Rasse Belgischer Schäferhund großer Beliebtheit und wurden als Wach- und Hütehund genutzt. Sogar an den diversen Adelshöfen wurde der Malinois als Arbeitshund gehalten.

- Veröffentlicht:

Das Wichtigste auf einen Blick

Wie der Name schon sagt, stammt diese Hunderasse von der Baleareninsel Mallorca in Spanien. Hierher wurden vor langer Zeit Herdenhunde importiert, aus denen sich im Laufe der Zeit der Mallorquin herausbildete. Der Mallorquin, früher auch Ca de Bestiar oder perro de pastor, ist ein klassischer Hütehund. Sein robuster, kräftiger Körperbau lässt vermuten, dass er in seiner Bewegung etwas schwerfällig sei, was er jedoch keinesfalls ist. Der mittelgroße Hund wird bis zu 73 cm hoch und etwa 40 kg schwer. Er ist vollkommen schwarz oder hat vereinzelt weiße Abzeichen auf der Brust und meist kurzes Fell – vereinzelt findet man auch Langhaarexemplare. Der Mallorquin ist ein Liebhaberhund, kommt er außerhalb Mallorcas doch eher selten vor. Trotz seines recht dichten, schwarzen Fells ist er gut an das mallorquinische Klima angepasst, sodass er Temperaturen von bis zu 40 °C problemlos aushält.

Ein temperamentvoller Begleiter

Der Mallorquin hat einen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Er verteidigt Haus und Hof mit einem hohen Maß an Selbstvertrauen und zeigt eine gewisse territoriale Aggressivität. Aufgrund dieser Eigenschaft eignet sich der Mallorquin keinesfalls als Anfängerhund. Wer jedoch Erfahrung mit Gebrauchshunden hat, das Wesen dieser Hunde verstanden hat und in seiner Erziehung konsequent ist, hat mit dieser Rasse einen loyalen Freund und lebenslangen Begleiter. Fremde sowie gleichgeschlechtliche Artgenossen sieht der Mallorquin nur ungern und bringt ihnen ein großes Maß an Misstrauen entgegen, will er doch instinktiv seine Familie vor allem schützen, was ihnen etwas anhaben könnte. Innerhalb der Familie zeigt er sich hingegen treu ergeben, liebevoll und anhänglich, ohne dabei seine Rassemerkmale wie Selbstbewusstsein, Eigeninitiative und Selbstständigkeit zu verlieren. Wenn es ein Mallorquin werden soll Die Entscheidung für einen Mallorquin sollte wohl überlegt sein.

Stellen Sie sich neben den üblichen Anschaffungsfragen auch die Folgenden:

- Habe ich die nötige Erfahrung um einen Mallorquin zu halten?Diese Rasse hat einen ausgeprägten Charakter, der unbedingt Hundeerfahrung und konsequente Erziehung benötigt.

- Kann ich dem Hund genügend Auslauf bieten?Mallorquins sind äußerst bewegungsfreudig und haben viel Ausdauer und Energie und benötigen dementsprechend viel Auslauf, am besten eignet sich ein weitläufiges Grundstück. Er ist, nicht zuletzt wegen seines Charakters, keinesfalls ein Stadthund! Er beweist sich als ausdauernder Läufer und liebt das Wasser.

- Habe ich die Zeit und Energie meinen Hund artgerecht und ausgiebig zu beschäftigen?Die Rasse gilt als verspielt und lernfreudig und braucht unbedingt eine Aufgabe, um ausgelastet zu sein. Die Hunde suchen ständigen Kontakt zu ihrem Menschen.

Wer all das beachtet findet in dieser Rasse einen treuen Begleiter fürs Leben.

- Veröffentlicht:

Der Malteser ist eine kleine, elegante Hunderasse mit einem unverwechselbaren weißen Fell und einem charmanten Wesen. Als treuer Begleiter eignet er sich besonders für Menschen, die einen liebevollen und intelligenten Hund suchen. In diesem Artikel erfahren Sie alles über Charakter, Haltung und Gesundheit des treuen Familienhundes.